パラベラムが採用・研究している護身術の技術について解説いたします。

女性護身術

女性護身術(Feminist Self Defense)は、1970年代の女性に対する暴力を許さない社会的な要請に応じて、アメリカやカナダで開発された、女性や子供など力の弱い人のための護身術です。

女性護身術の歴史がスタートしたのは正確には1972年です。アメリカに於いて Matt Thomas(母親が日本人で父親がアメリカ人)によって空手を元にした女性護身術が作られ、同年、カナダに於いて、Paige family (Ned Paige & Ann Paige) によって空手と柔道をもとにした女性護身術が作られました。

一般的な護身術では、見ず知らずの他人(いわゆる不審者)からの暴力を想定しています。それらとは異なり、女性護身術では、女性の多くが顔見知りにより殺害されたり強姦されたりしていること、強姦には必ずしも身体的な暴力が伴わないこと、 強姦の多くが計画的におこなわれていること、といった実情を踏まえて、身体的な抵抗のみでなく、心理的な抵抗の技術(言葉と態度による攻撃の回避)を重視しています。

こうした女性護身術は、レイプ発生率が世界一高い米国を中心に普及しており、米国のセキュリティ専門家にもレイプから身を守るための護身術として、その効果が認められています。

日本に於いては、2007年に国産初の女性護身術としてパラベラムの研究・開発がスタートします。パラベラムは、アメリカ、カナダ、スイスの女性護身術団体から訓練を受け、更には女性護身術の技術面と知識面の弱点を克服するために、ファンクショナル詠春拳とモダン・アーニスの格闘技術、戦略学、進化心理学、犯罪心理学などの知識を導入し、現在に至ります。

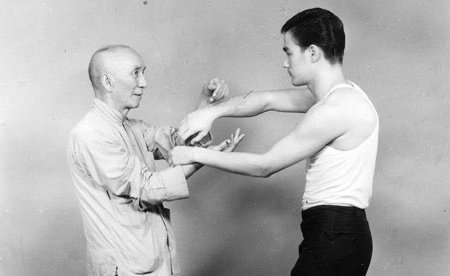

ファンクショナル詠春拳

ファンクショナル詠春拳(Functional Wing Chun, FWC)は、デンマーク人のJesper Nielsen先生が「実戦で使える詠春拳」として創始されたものです。

そもそも、詠春拳(Wing Chun)とは、中国拳法の流派の一つで、女性が創始した唯一の武術と言われていて、200年から300年の歴史があると考えられています。

言い伝えによると、五枚という尼僧が、修行していた少林寺が清王朝から攻撃を受けた際に、四川省の大涼山に隠れ、そこで鶴と山猫の戦いを目撃し、そこから得た教訓を元に詠春拳を作ったと言われています。

詠春拳の特徴には接近戦を重視することがあります。技術的には、自分の身体の中心を護りながら敵の身体の中心に対して、最短距離の直線的なパンチやキックで攻撃します。敵からの攻撃は受け流しながら敵の力を利用して反撃するように攻防一体の技術体系となっています。そのため、他の格闘技に見られるような飛んだり跳ねたりする派手なパンチやキックはありません。また、最小の動きで攻防一体を実践するために、大きなフットワークを一切しません。

詠春拳は様々な武術に影響を及ぼしており、西側諸国に於ける軍隊式近接格闘術の祖といわれる William E. Fairbairn は、1907年に上海で皇太后の護衛隊にも指導していた Tsai Ching Tung より詠春拳を習い、それを元にして自らの近接格闘術(Close-quarters Combat)・サイレント・キリング(Silent Killing)を創始したと言われています。

日本ではあまり知られていない詠春拳ですが、1970年代の初めに葉問(Ip Man)の最後の弟子である梁挺(Leung Ting)がヨーロッパで詠春拳を広めてから、現在でも大変広く普及しています。ヨーロッパに於いての詠春拳は、伝統的な技術を継承しつつもヨーロッパ式の合理性に基づいたプログラムに整理されており、警備会社などで広く採用されています。

このように、ヨーロッパで広く普及している詠春拳を、イエスパー・ニルスン先生が、更に改良したものが、ファンクショナル詠春拳となります。

欧米人に比べて体格の小さな日本人でも、体格の大きな相手と戦えるよう、ファンクショナル詠春拳では、敵と力比べに陥らないようにする、敵の力を無効化する技術を、最も重視しています。

具体的には、敵と手が触れ合う至近距離で、パンチやキック、掴もうとしてくる手などを、力がぶつからないように受け流すことで、敵の攻撃を封じつつ、自らの攻撃を当て続ける技術を身につけます。

名称にある「ファンクショナル」とは英語で「実用的・機能的であるさま」を意味しており、実戦では使えない派手で複雑な技術や上達の見込めない無意味な練習方法を詠春拳から排除し、恐怖・混乱・狂騒の渦巻く現実の致命的武力対決の場面でも機能するように、合理化・近代化したものがファンクショナル詠春拳なのです。

こうした特徴から、ファンクショナル詠春拳は女性や小柄な男性といった、力の弱い人々にとって最適な護身術だと言えます。

パラベラムはファンクショナル詠春拳で初の独立した支部となります。

イエスパー・ニルスン 先生

イエスパー・ニルスン(Jesper Nielsen)先生は、1972年生まれのデンマーク人で、コペンハーゲン大学にて日本文化や化学を専攻。様々な武道・格闘技を経験されつつ、22歳(1994年)から梁挺派の詠春拳団体であるEWTO(European WingTsun Organisation)のAbdul Aziz Nawabi先生の下で詠春拳を習い始められます。

Abdul Aziz Nawabi先生はEBMAS(Emin Boztepe Martial Arts System)の創始者であるEmin Boztepe先生と親しかったため、2001年のEBMAS設立時にAbdul Aziz Nawabi先生とその門下生たちは、EWTOからEBMASへ移籍することとなります。

ちなみに、EWTOは「ヨーロッパにおける詠春拳の父」と呼ばれるKeith R Kernspecht博士が創設された団体で、詠春拳を53カ国以上に普及しており、世界最大の詠春拳団体だと言われています。

イエスパー・ニルスン先生は、33歳(2005年)で来日されるのですが、その時にAbdul Aziz Nawabi先生から、詠春拳の指導の許可を授けられ、EBMAS初の日本支部を設立します。しかし、EBMAS本部との方向性の違いを感じジェイスジムとして独立。2008年頃、EBMAS日本支部の看板を、自身の生徒であったJoos Robert氏に譲っています。

その後、長年に渡る詠春拳指導の経験から、日本人に合った詠春拳の指導方法を確立された、イエスパー・ニルスン先生は、2023年7月から自身の詠春拳の流派として「ファンクショナル詠春拳」を創始され、2024年8月には段級位制を開始し、現在に至ります。

段級位制の作成にあたっては、パラベラムが制度設計などの面でお手伝いさせていただきました。

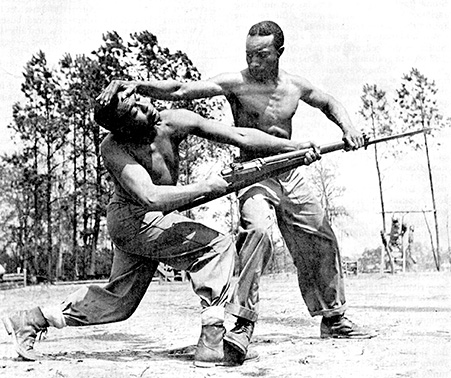

モダン・アーニス

モダン・アーニス(Modern Arnis)は、フィリピンの伝統武術「アーニス(あるいはエスクリマ、カリ)」を、現代的に再構築した武術です。

創始者はレミー・アマドール・プレサス(Remy Amador Presas)で、彼はアーニスに空手や柔道などの要素を取り入れ、体系的に整理することで、初心者にも学びやすく、安全性の高い武術としてモダン・アーニスを確立しました。

アーニスは、スペイン統治下のフィリピンで発展した武術で、その起源はスペインの剣術「エスグリマ」にあるといわれています。当時、島々を襲う海賊や外敵から身を守るため、住民は民兵として武術の訓練を受けており、やがてその技術が庶民の間に広まりました。現在もアーニスはフィリピン国内で広く親しまれており、2010年には国技として正式に認定されています。

レミー・プレサスは、伝統的なアーニスを守りつつも、時代に合わせた形でその技術を再構築しました。1960年代後半には、自らの経験をもとに技術体系を整備し、1969年にはフィリピンの国立体育大学で指導を始めました。その後、1970年代からはアメリカを中心に活動を広げ、モダン・アーニスは国際的な広がりを見せるようになります。

技術的な特徴としては、棒を使った技術と素手の技術がバランスよく組み込まれている点が挙げられます。代表的なものに、棒を一本使う「シングル・スティック」、二本の棒を使う「ダブル・スティック」、長剣と短剣の組み合わせである「エスパダ・イ・ダガ」、さらに素手による打撃・関節技・投げ技などの「エンプティー・ハンド」などがあります。中でも、武器を奪う「ディスアーム」や、相手の攻撃を封じる「トラッピング」といった技術は、護身術としての実用性が高く、多くの人に支持されています。

従来のアーニスでは、棒で相手の手や腕を直接打つ実戦的な練習法が一般的でしたが、プレサスはそれを改め、棒同士を打ち合わせる安全な練習法を導入しました。これにより、怪我のリスクを大幅に減らし、子どもや初心者でも安心して取り組める武術となっています。

1970年代以降、レミー・プレサスはアメリカで道場やセミナーを通じてモダン・アーニスを広め、現在では世界各地に多くの指導者と愛好者が存在します。モダン・アーニスは、伝統と革新を併せ持つ、実践的で安全性の高い武術として、今なお進化を続けています。

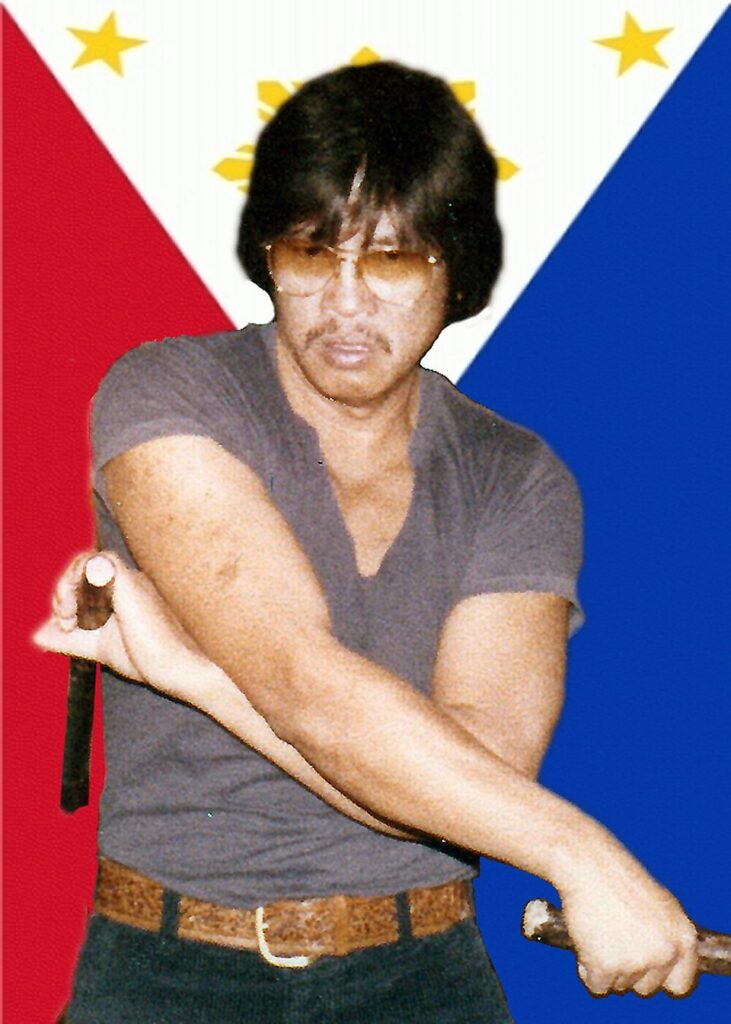

大原 聰 先生

大原聰先生は1973年生まれで、ジャッキー・チェンに憧れ、学生時代は柔道に打ち込まれます。その後、武道の経験を生かせる道として整体師の道へ進み、治療院などで経験を積まれます。

その後、防犯講習を多数手がけるボディガード会社に勤務し、護身術スクールのインストラクターとしても活動され、実践的な護身技術の指導にあたられます。

2009年、紹介を受けてロメオ・バラレス先生のセミナーに参加したことをきっかけに、モダン・アーニスに出会い、以来、ロメオ・バラレス先生に師事。現在は指導の許しを得て、東京都内でアーニスクラブ東京を運営されています。

また、アーニスの魅力を全国に広めるため、地方にも赴き、セミナーを開催。これまでに全国各地で多くの参加者と武術を通じた交流を重ねておられます。